IT業界の酷い下請け構造は誰のせいなのか

この記事を書いている人

ITフリーランスをしているせせらと言います。

自由に好きなことを書いてるので見ていってくれると嬉しいです。

こんにちは!今回は、IT業界で長年問題になっている下請け構造について、分かりやすく解説していきたいと思います。

目次

IT業界の下請け構造って何?

まずは下請け構造について簡単に説明させていただきますね。

元請け企業(大手IT企業)が受注した仕事を、順々に他の会社に発注していく仕組みのことです。よくある形をご紹介します:

- 大手IT企業(元請け) → 一次下請け → 二次下請け → 三次下請け

この構造、上から下に仕事が流れていくんです。でも実際の開発作業は、一番下の会社が行うことが多いんですよ。

なぜこんな構造になったの?

この構造が生まれた理由には、いくつかの背景があります:

- バブル期の大量受注を処理するため

- 固定費を抑えるため

- リスク分散のため

- 人材を柔軟に確保するため

特に1980年代後半のバブル期、システム開発の需要が爆発的に増えたんです。大手IT企業は、その需要に応えるため、外部の企業に仕事を任せるようになりました。

誰が得をしているの?

正直に言うと、この構造で一番得をしているのは元請けの大手IT企業です。

- 開発リスクを下請けに転嫁できる

- 人件費を抑えられる

- 利益率を確保しやすい

一方で、下請け企業は厳しい状況に置かれることが多いんです。例えば、上流工程の遅れを取り戻すために休日出勤を強いられたり、予算が少ないのに高品質な成果物を求められたり…。

下請け構造の問題点

この構造には、深刻な問題がたくさんあります:

- 元請けから下請けにいくほど単価が下がる

- 責任の所在が不明確になりやすい

- コミュニケーションコストが高い

- 技術力の向上が難しい

特に気になるのは、優秀なエンジニアが疲弊してしまうことです。実際の開発現場では、予算と品質のバランスに苦しむことが多いんですよ。

誰に責任があるの?

実は、この問題の責任は一企業や個人に帰することはできません。以下のような要因が複雑に絡み合っているんです:

- 発注者(顧客企業)の予算に対する認識の甘さ

- 元請け企業の過度な利益追求

- 下請け企業の交渉力の弱さ

- 業界全体の構造的な問題

私たちユーザーにも、実は少なからず責任があるかもしれません。「安く、早く、高品質に」という、相反する要求を当たり前のように考えてきましたからね。

発注する側ができること

解決のためには、いくつかの取り組みが必要です:

- 適正な予算での発注

- 直接取引の増加

- エンジニアの待遇改善

- 技術力の向上による差別化

最近では、スタートアップ企業やフリーランスのエンジニアが増えてきて、従来の下請け構造を避ける動きも出てきています。これは良い変化だと思います。

現在は、国内大手IT企業が開発案件を独占しそれを下に流す構造ができていますが、案件を発注する側もそこに乗っかる事はせず、IT専用の求人媒体で募集するなどして、少しでもこの下請け構造を無くて行きましょう。

エンジニアとして私たちにできること

実は、私たちエンジニア一人一人にも、この構造を変えていく力があるんです。

- 下請け案件を避け、直接取引できる企業を選ぶ

- 技術力を高めて、価値のある仕事を提供する

- 適正な単価で仕事を受けることを心がける

「でも、それって簡単にできることじゃないよね?」って思う人もいるかもしれません。確かにその通りです。ただ、皆がこれを徹底する事によって、「下請けにすると人が来ないし、エンジニアが全うな単価を要求するからマージンも稼げん。」という構造になるわけです。

特に若手エンジニアの方には、キャリアの早い段階から自分の市場価値を意識してほしいと思います。下請け構造の中で、安い単価で長時間働くことを「当たり前」と思わないでください。

まとめ

IT業界の下請け構造は、一朝一夕にはなくならない根深い問題です。でも、少しずつ変化の兆しも見えてきています。

特に若い世代のエンジニアを中心に、従来の構造に縛られない働き方を選ぶ人が増えていることは、とても希望が持てる変化だと感じます。

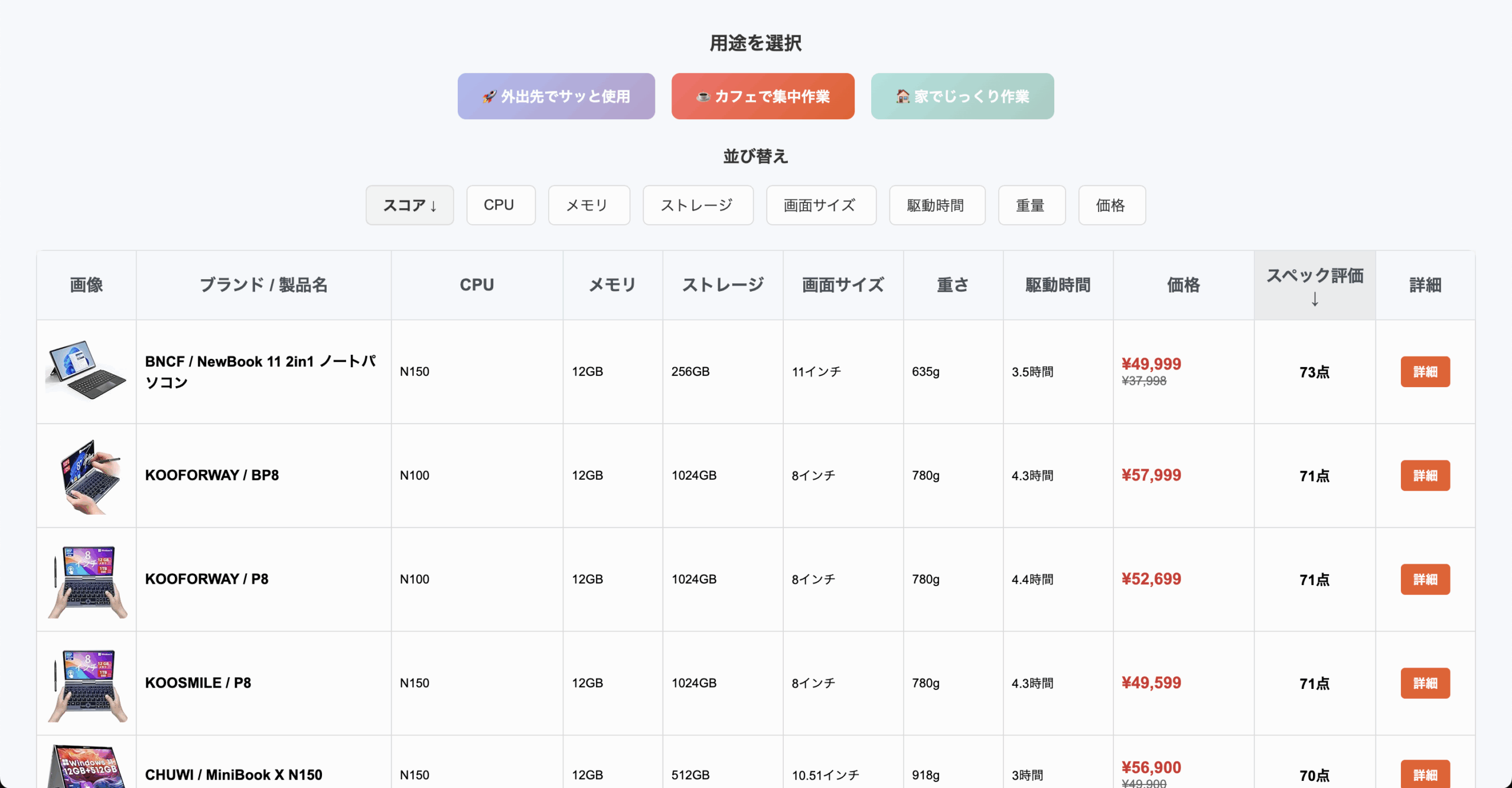

Amazon の PC をスコア化してみた

Amazonにある8〜14インチの小型WindowsタブレットやノートPCを、スペック別にスコア化して比較・ランキング。

※同一運営者のサイトです。

達成するごとにレベルが上がるTODOリスト